美丽的季节,美丽的校园。

在丹桂飘香的日子,在党的十八大即将召开之际,苏州大学出版社迎来20周年喜庆。

苏州大学的前身为东吴大学,有着100多年历史的古老建筑物依然坚固壮美。

20年策马扬鞭——

一段浸透汗水和智慧,凝聚拼搏和奋进的岁月

1992年的金秋10月,苏州大学出版社在有着百年学脉传承的东吴校园里诞生。

成立伊始,苏州大学出版社只有8个人,他们拥挤在不到40平方米的一间半的房子里。当时资金短缺,他们费尽心思依靠借款经营。在一年的时间里,他们出版图书50余种,发行码洋近百万元、创业之路异常艰难。尽管如此,社长张云朋,总编辑徐斯年以及常务副社长茅宗祥这一班人没有退缩,他们励精图治,同出版社员工们一起不畏寒暑,艰苦创业,一步一个脚印地为出版社的发展跋涉前行。

为了使出版体制适应我国不断完善的市场经济体制,他们组织人员对出版社各环节工作制度逐步进行修订和完善,通过不断优化组织机构,按需定岗、定编、定责,使出版社各项业务活动逐步规范,在保证质量的前提下,最大限度提高效率,降低成本,增加效益。出版社的工作运营走上了正规,经营效益逐步好转,这一切也促使出版规模不断扩大,经济实力不断增强。

在历史的长河中,20年的岁月只是弹指一瞬间,对于苏州大学出版社而言,却走过了一条曲折与光明相伴,欢笑与泪水同行的创业道路。如今成绩的取得,凝聚着几代苏州大学出版人的汗水和心血。苏州大学出版社社长张建初说:“20年来,苏州大学出版社策马扬鞭,走过一条由小到大,由少到多的发展路径,成长为同类高校出版社中有一定影响力的出版社,这是历任出版社领导带领大家艰苦创业、奋力拼搏取得的结果,特别不能忘记的是第一任领导班子,他们起先创业为出版社发展打下了坚实的基础,尤其是到高敏社长,吴培华总编辑,他们这一届的领导班子,围绕‘创特色、出精品、讲服务、增效益’的办社宗旨,实现了‘冲击国家奖,打造亿元社’的奋斗目标,开创了苏州大学出版社的新局面,把苏州大学出版社的出版事业推向一个新的高峰。”

20年来,苏州大学出版社根植百年老校的沃土,依托苏州大学的学科优势和地处江南名城苏州的地域优势,把推动高校教学科研进步和促进地方文化建设放在首位,提出“特色强社”发展之路,不断整合出版资源,逐步形成了与高校出版社任务相匹配的大教育特色和地域文化研究特色。

1998年始开发的《五年制高等职业教育文化基础课教材》是国内第一套五年制高职文化基础课教材,经过多年滚动发展,形成了以系列教材为核心,教参考系列、学习指导与训练、教学录音磁带为辅的层次丰富、结构完成且方便实用的高职文化基础课体系,后被教育部职业教育与成人教育司列为推荐教材,供全国高职院校选用,累计发行1200多万册;《大学生职业指导》、《机械制图》等被教育部列为普通高等教育“十一五”规划教材;《马克思主义哲学原理》等被评为全国优秀“两课”教材;《半导体器件物理与工艺》由著名的美籍华裔科学家施敏教授著述,出版后受到高校物理专业师生的欢迎,被誉为同类教材中的典范之作,目前已出版了第三版……苏州大学出版社出版的较有影响的高校教材还包括 “江苏省计算机等级考试系列教材”、“江苏省中小学教师自学考试专升本教材”、“21世纪新闻传播学丛书”、“现代出版学丛书”、“高等院校研究性学习英语系列教材”、“成人教育英语教材”、“现代艺术设计基础教程丛书”、“园林园艺专业系列教材”等。

在学术出版方面,以《中国丝绸通史》和《中华锦绣丛书》为代表的中国丝绸传统文化、以《实践存在论美学丛书》和《新人文对话录丛书》为代表的当代美学与文学批评、以《明清八大家文选丛书》、《中国古籍版刻辞典》(增订本)为代表的古籍整理著作,以《当代科学哲学前沿译从》、《解读苏南》为代表的当代科学与经济学前沿理论,以《江泽民战略思想研究》《邓小平与改革开放20年重大决策》等为代表的党的理论研究著述等,其作者均是国内外相关专业一流的专家和学者,作品以鲜明的学术创意在学界引起广泛关注,产生了较大的社会反响,受到同行和学术界的好评。

在多年的出版实践中,苏州大学出版社逐步探索出“依托两个优势,做好两个服务,形成两个特色”的发展思路,致力于高校教材、地域文化的出版资源积累,为出版社的发展铺下了第一块基石。据统计,20年中,苏州大学出版社出版的各种教材教学用书和学术著作2000余种,占图书出版比例的68%左右。

不断的艰辛探索,不断的努力奋进,为苏州大学出版社夯实了基础,奠定了事业蓬勃发展的根基,使苏州大学出版社稳步发展,成为引人注目的一支高校出版生力军。

20年开拓进取——

一曲演奏改革和创新,唱响探索和发展的凯歌

改革创新是贯穿苏州大学出版社20年发展历程的关键词,也是实现苏州大学出版社平稳发展的不竭动力。

2009年10月,苏州大学出版社转企改制为苏州大学出版社有限公司,并按照现代企业制度的要求,建立了苏州大学出版社有限公司法人治理结构,建立了董事会、监事会,建立了职工代表大会制度,制订了《公司章程》等一系列现代公司制度,并通过一系列具体制度的设置,强化管理,拓展营销,从而逐步建立和完善了现代企业管理制度,使苏州大学出版社的发展真正步入了快速、高效的轨道。为适应数字出版产业发展的需要,苏州大学出版社积极申请并获批图书网络出版权,以申请“中国丝绸文化与应用数字出版交互平台”项目为契机,稳步推进数字出版进程,并获得了江苏省文化产业引导资金的支持。

随着我国文化体制改革的不断深化,苏州大学出版社的发展也进入关键时期。面对出版业日趋激烈的竞争和变幻莫测的图书市场,在出版产业面临出版集团化扩张、民营书业快速崛起、数字出版迅猛发展的新形势下,社领导班子审时度势,客观分析了当前的形势和自身的优势,科学地制定出“立足做好传统出版、有效推进数字出版、积极探索多元经营”的工作思路,不断调整组织架构,完善制度建设,拓宽经营思路:2011年获批图书网络出版权,首个数字出版项目立项并获得省文化产业引导资金项目支持;先后在南京、淮阴、常熟等成立了苏州大学出版中心,开设“彼岸书香”书吧,为探索出版产业多元化经营迈出了坚实的一步。

目前,传统出版正越来越多地受到数字出版的挑战,以传统出版赖以生存的苏州大学出版社正视现实,正在稳步推进数字出版工作。对此,张建初说:“尽管大家都认识到数字出版的重要性,但是大家都还没有摸索清楚数字出版的赢利模式,都不敢轻易的进行大的投入。像苏州大学出版社这样的中小型出版社,放手去做数字出版这件事情,是需要胆识和勇气的。所以,我们还处在不断探索阶段,看清了才能稳步地推进这项工作。当然,我们也不能因为没有弄清数字出版的赢利模式,就不去做这件事情。因为数字出版毕竟是一种发展方向,一种出版技术更新的趋势。不仅这些,以后我们可能采取合作的方式,逐步向网络平台和移动平台挺进,这也是一种发展模式和趋势。”

张建初指出,党的十七届六中全会的一个重要精神,鼓励中小文化企业延伸产业链,跨领域,跨地域开展多元化经营,对中小文化企业是一种最好的鼓励。他强调说:“360行,行行都能赚钱。同理,360行,行行也能赔钱。作为一家中小型出版社,要跨出开展多元化经营的门槛是有很多困难的,特别是像我们这种比较单纯的,以传统出版物为主的出版社,只能在做好自己熟悉领域的前提下,进行这方面的探索,做有能力做好的事。我们不能跟一些实力雄厚的出版集团比,他们下属单位点多面广,无论是调整产品结构,还是选择经营模式,都有充足的条件,因而,他们在延伸拓展产业链方面相对较为容易,有的集团甚至在跨领域、跨地域方面有先例,已经取得了很成功的经验。”

近年来,苏州大学出版社在探索多元化经营方面,也收获了一些成功的喜悦。苏州大学出版社下属有一约

不断更新出版理念,不断探索创新思路,苏州大学出版社业已成为业界一颗闪亮的新星。目前,拥有5000余平方米的办公大楼和12000余平方米的储运中心的苏州大学出版社,年出版图书近600种,注册资本5000万元、总资产1.2亿元,自2004年起连年销售码洋逾亿元。

20年美誉铸就——

一幅展现荣耀和自豪,凸显关爱和人文的画卷

苏州是历史文化名城,人文荟萃,拥有丰厚的文化底蕴。苏州大学出版社的发展,在这块拥有吴文化和苏南文化的熏陶下,焕发勃勃生机。

20年来,苏州大学出版社十分重视传统文化的传承和积累,依托江苏诸多历史名城的深厚文化积淀,编辑出版《江苏特色文化丛书》、《苏州文化丛书》、《扬州文化丛书》、《镇江文化丛书》、《江海文化丛书》等300多种多层面、多视角反映和宣传江苏地方经济与社会文化的系列图书,形成了独树一帜的特色图书系列,不仅系统挖掘整理了江苏文化的宝藏,更为继承、开拓、创新江苏文化,建立文化大省起到了十分重要的作用。其中《扬州文化丛书》首开地方文化研究图书荣获中国图书奖的先河。

苏州大学出版社耗时六年完成的中澳合作交流项目《麦夸里英汉双解词典》出版后,澳大利亚驻华大使馆、驻沪总领事馆分别在北京、上海举行庆祝会,澳大利亚外交部长亲自为该书作序并参加了庆祝仪式。国内外媒体盛赞该词典的出版架起了又一座中澳交流的桥梁。《当代科学技术论译丛》精选世界知名的科学家、哲学家和社会学家布鲁诺·拉图尔、迈克尔·林奇等当代科学和技术领域的前沿研究论著,精编细校,出版后受到学术界广泛好评。

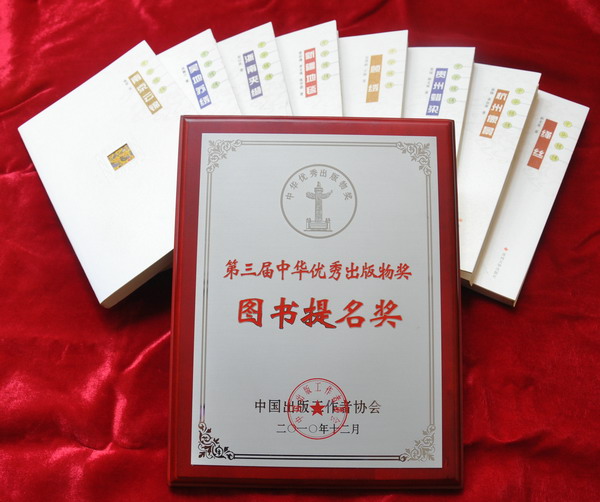

自2001年以来,苏州大学出版社依靠自身的特色资源,策划编辑出版了《扬州文化丛书》、《中国丝绸通史》、《中华锦绣丛书》、《中华民族的脊梁》、《爱在燃烧 汶川诗草》等一批弘扬优秀统文化、讴歌伟大民族时代精神的精品图书,形成了丝绸文化与地域文化出版品牌,先后获得国家级图书奖6项。立足本地区,利用和挖掘地域文化的出版资源,对于地域文化的研究与出版一直是苏州大学出版社的一项重大文化出版工程。经过多年的精心培育,这一特色已自然形成了独树一帜的地方文化图书品牌,具有很强的影响力和辐射力。

20年来,苏州大学出版社勇于担当,在服务于高校教学科研、服务于地方经济文化建设的同时,把投身社会公益事业、捐资(书)助学作为履行社会责任的一项重要工作。苏州大学出版社通过援建农家书屋、爱心捐助等形式先后向江苏、云南、四川、湖南、新疆、西藏、贵州等许多省(自治区)学校图书馆、社区、农家书屋、红十字会等捐赠图书、善款和衣物,累计300多万元,得到了多种爱心捐助荣誉称号和社会各界的褒奖,被授予全国新闻出版行业文明单位、江苏省文明单位等30多项荣誉称号。

回顾20年的发展历程,苏州大学出版收获了众多荣誉:5种图书荣获6项国家级图书奖、3种图书连续三届入选新闻出版总署“三个一百”原创图书出版工程, 6种图书被列为国家重点图书出版规划项目,140多种图书获得江苏省优秀图书奖等各类图书奖;图书印制质量始终位居全国出版社前列,曾荣获新闻出版总署印制优质产品出版社“银奖”1项和“铜奖”3项等30多项集体荣誉;1 人荣获全国出版人才领军人物称号并获韬奋出版奖,多人荣获江苏省优秀出版工作者等称号。

面对这些荣誉,张建初感慨道:“如果说出版社本身是一本书,那么当我们翻开这本书,里面展示给我们的就是一幅幅美丽的画卷。无论是我们每年的选题也好,我们编辑兢兢业业的编审工作也好,我们营销人员在各地奔波忘我工作也好,还是我们管理人员甘为人梯尽心服务也好,都为我们出版社这幅美丽的画卷增添了浓墨重彩。”

20年文化积淀——

一张跨越时间和空间,描绘挑战和梦想的图景

20年庆典,只是对过去工作的一个总结,成绩成为过去,荣誉指向未来。在出版业逐步向集团化、数字化、多元化、国际化的发展趋势迈进的大背景下,苏州大学出版社也面临着重要的转型发展期。

“如何转型?向哪发展?”这不仅是摆在苏州大学出版社这一届领导班子面前的难题,也是对苏州大学出版社今后发展提出的严峻挑战。对此,张建初非常有信心,他认为困难与希望同行,挑战与机遇同在,只要能够认清形势找准定位,扬长避短,就一定能找到适合自身发展的市场空间。

“十二五”开局之年,苏州大学出版社的领导班子就今后的发展战略多次进行研讨,在现有特色品种基础上,提出了“巩固基础教育,突出职业教育,提升高等教育,发展继续教育”的教育板块出版思路,并在传统和地方文化板块上不断做专、做深、做精,力争在职教、艺术、英语等领域进一步打造自己的特色优势,努力形成新的增长点。

大众图书市场占有率一定程度上反映了一个出版社的影响力和竞争力,这一直是苏州大学出版社图书结构中的软肋。为此,苏州大学出版社成立专门的大众图书策划部,制定相关的优惠政策,鼓励多出符合苏州大学出版社出书方向、市场认可的大众图书。同时成立市场营销策划部,加大营销的力度。确立大众图书的主攻方向,争取在“十二五”期间形成医疗、卫生健康和文史方面的特色,并在全国大众图书市场上有一定影响。高等教育图书策划部整合现有资源,重点培育英语教育、艺术设计类教育和军体教育图书板块,通过几年的努力,力争在其中能形成1~2个在全国有影响的特色图书板块,成为苏州大学出版社新的增长点。

“十二五”期间,苏州大学出版社还将充分利用好信息系统的数据库为出版社的业务开展、日常管理以及长远发展提供科学的决策依据。做好两库、四网站建设:两库指公共基础课综合教学资源库和人文素质综合教学资源库;四网站指出版社自己的商务网站、教学与测试互动网站、计算机等级考试测试网站、五年制高等职业教育教材网站。同时,将加强与技术商合作开发数字出版物,与平台商合作拓展网络销售。加快员工数字出版知识培训,大力推动以互联网为平台,对音频、视频、图文等出版内容和出版形式进行全方位的开发和利用。在“十二五”期间,确保全社员工数字出版知识培训比例要达到50%以上,编辑人员培训比例要达到80%以上。

在张建初的办公室,他指着墙壁上挂着一块“书香天地,文化古今”的字匾,向记者解释说:“这八个字是我们的社训,一方面与苏州大学出版社发展定位和努力方向相吻合。‘书香天地’是是个空间概念,寓意在于希望苏州大学出版社出版的图书能够销遍大江南北,而‘文化古今’则是个时间概念,其寓意为在历史的长河中,希望苏州大学出版社在为国家、为民族传承优秀文化方面,发挥应有作用;另一方面,这八个字又与苏州大学的校训‘养天地正气,法古今完人’相吻合。苏州大学校训中的‘天地’和‘古今’,也指向时间和空间的概念,其义相同。作为苏州大学出版社的出版人,我们将以这八个字的社训为观照,兢兢业业工作,踏踏实实做事,一步一个脚印地为推动苏州大学出版社的发展而努力奋斗。”

人们看到,在20年的发展中,苏州大学出版社描绘出了一幅美丽动人的人文画卷。人们相信,在20年文化积淀的基础上,苏州大学出版社的这一届领导班子和全社员工,将会更加奋发有为,不断展现更多辉煌灿烂的发展图景。