10月18日,国际著名期刊《美国科学院院刊》(PNAS)在线发表题为“Akt-mediated platelet apoptosis and its therapeutic implications in immune thrombocytopenia”(Akt调控的血小板凋亡及其在治疗免疫性血小板减少症中的应用)的研究论文,报道了我校附属第一医院、江苏省血液研究所戴克胜教授团队揭示免疫性血小板减少症(Immune thrombocytopenia,ITP)发生机制及其新的治疗策略。

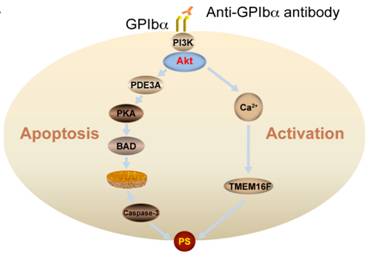

免疫性血小板减少症是严重威胁人类健康的疾病,可导致内出血死亡。长期以来,尽管国内外学者一直在对ITP进行研究,由于其发生机制尚未完全阐明,仍有一部分病人对现有的多种治疗策略反应性较差或无反应。以往研究中,戴教授及国际上其他学者已研究证实,具有抗血小板膜糖蛋白(glycoprotein,GP) Ib-IX自身抗体的ITP病人,对现有的多种常规治疗策略反应较差。本研究中,戴教授团队研究发现,抗GPIb-IX抗体可导致血小板Akt活化,Akt通过磷酸二酯酶(PDE3A)调控的蛋白激酶A(PKA)活性减低诱导血小板凋亡,同时,血小板通过Akt途径导致活化。凋亡和活化的血小板暴露膜表面的磷酯酰丝氨酸(PS),使得血小板被肝脏的库弗细胞识别并吞噬清除。研究发现,抑制GPIb-IX、PDE3A、PKA、PS等的生物学活性,或基因敲除相关蛋白,均可抑制抗体导致的血小板被清除,提升血小板数量。因此,本研究揭示了免疫性血小板减少症的发生机制,尤其是,抑制抗体导致血小板被清除的信号通路中的多个关键环节,均可抑制血小板被清除,从而为研制治疗血小板减少症药物提供了多种新的靶点和策略,具有广阔应用前景。

图. 免疫性血小板减少症发生机制

该成果是戴教授团队继2017年揭示血小板寿命调控机制后,在血栓与出血领域取得的又一原创性成果,将对血小板减少症的治疗产生重要影响。该研究得到了国家自然科学基金重点项目、面上项目、重点国际合作项目,科技部973前期研究专项,江苏省“双创团队”,江苏省“医学领军人才与创新团队”,“血液学协同创新中心”、“高校优势学科”、“临床医学研究中心”等研究经费支持。