6月12日,国际著名学术期刊Nature Reviews Nephrology在线发表了苏州大学转化医学研究院时玉舫教授与中国科学院上海营养与健康研究院王莹研究员等撰写的特邀综述“Immunoregulatory mechanisms of mesenchymal stem and stromal cells in inflammatory diseases”。文章系统地总结了间充质干细胞(mesenchymal stem cells, MSCs)借助免疫调节分子、细胞代谢产物、细胞接触等方式,调控多种免疫细胞特性和功能的分子机制。针对MSCs的临床应用情况以及炎症微环境对MSCs特征的调控机制,提出了MSCs个性化、标准化使用方案的可能性,为干细胞的基础和临床研究提供了新思路。这一概念的提出被国际同行评价为“deus ex machina”。

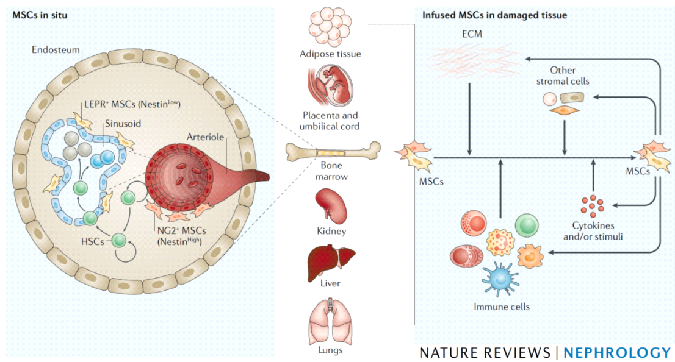

MSCs最早在骨髓中发现,作为干细胞巢的组成部分,具有调控造血干细胞自我更新、增殖和分化的能力,并具有向脂肪细胞和成骨、成软骨细胞分化的潜能。随后的研究表明,MSCs广泛存在于脐带、脂肪、肺脏、肾脏等多种器官,作为基质细胞维持器官内环境稳态。MSCs能够广泛、活跃地与微环境中的组织细胞、干细胞、免疫细胞以及细胞外基质等组分交互作用,在生理、病理条件下,调控疾病的进展和修复。在许多炎症性和损伤性疾病,如移植物抗宿主反应、多发性硬化、心肌缺血等疾病中,MSCs移植均显示出良好的治疗效果。目前,美国国立卫生研究院ClinicalTrials.gov数据库上登记的MSCs相关临床试验已经超过700例。

时玉舫教授团队自2008年在国内开展干细胞的基础和临床研究以来,致力于MSCs与免疫细胞交互调控的机制研究和临床应用,阐释了MSCs-免疫细胞交互调控在炎症性疾病如自身免疫病、纤维化、肿瘤等病理过程中的作用及机制。主要研究成果包括首次提出炎症赋予MSCs免疫抑制功能的概念,建立了MSCs借以分泌趋化因子招募T细胞,协同一氧化氮(NO)/吲哚胺2,3-双加氧酶(IDO)实现对T细胞功能抑制的理论体系(Cell Stem Cell, 2008; Trends in immunology, 2012),发现了MSCs免疫调节机制的物种差异和演化特征。通过系统解析炎症因子种类和浓度的动态变化,借以动物模型和临床研究数据,发现了MSCs免疫调节功能的可塑性,提出了MSCs“赋能”组织干细胞促进组织再生修复的假说(Nature Immunology, 2014)。以肿瘤模型为基础,阐述疾病状态下MSCs的特征,及其与免疫细胞交互调控在肿瘤生长、转移和放化疗抵抗中的作用和机制(Cell stem cell, 2012; Nature Reviews Drug Discovery, 2017)。

上述研究成果得到了国家重点研发计划、中国科学院干细胞先导、国家自然科学基金委、江苏省科技厅相关项目资助,以及苏州大学医学部转化医学研究院和上海营养与健康院公共技术平台的大力支持。